|

|

|

一高校413人次集体呕吐腹泻就医 |

|

| 作者:民生编辑1 文章来源:本站原创 更新时间:2025-10-22 21:40 |

| |

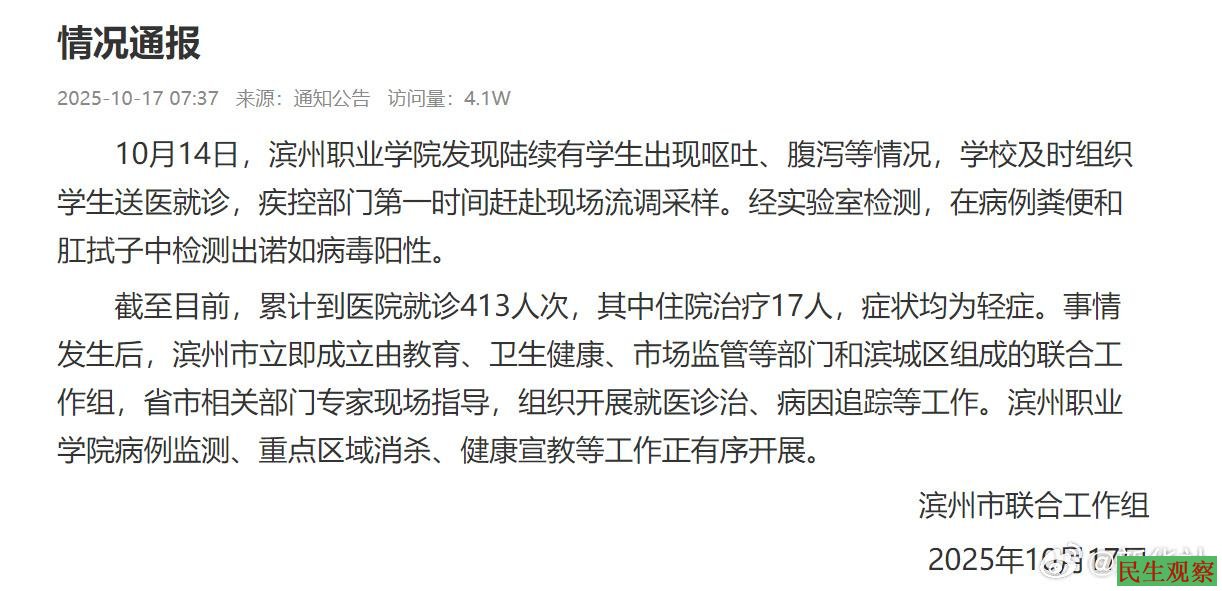

10月14日,滨州职业学院陆续有学生出现呕吐、腹泻症状,校方组织送医但未主动通报。10月16日,网络舆情发酵,校方回应称“水质检测无异常”,但未公开具体数据。10月17日,官方通报确认诺如病毒阳性,累计就诊413人次,住院17人,轻症患者被劝返宿舍。官方未公布病毒具体来源,仅称“病因追踪中”,学生家长在社交平台发文表示担忧。网友质疑:校方沉默加剧恐慌,被批“透明度不足”应及时公开检测数据才能重建信任。此次事件折射出校园公共卫生管理的短板,呼吁校方和相关部门能严谨调查并公开通报详情,指出透明公开的信息是最好的舆情应对方式。

近期国内多所学校出现学生集体腹泻、呕吐、食物中毒事件。

2025年9月12日,山东济宁兖州区朝阳学校多名师生出现腹痛、呕吐等症状,留观治疗138人。

2025年9月11日,小学部94名学生突发肠胃不适(腹痛、腹泻)。

2025年7月,烟台第十五中学有121名学生因身体不适请假,部分出现腹痛。

2025年8月,沈阳师范大学因第三生活区自备井蓄水池受诺如病毒污染,导致2087名学生出现胃肠炎症状。

2025年9月中旬,习水县麦可美加乐面包店生产的三明治被沙门氏菌污染,导致89名学生和10名学龄前儿童中毒住院。

2024年3月,深圳龙华区实验学校45名学生腹泻伴腹痛。

2024年11月,上海某国际学校(2024年11月)76名学生腹痛腹泻。

2024年9月:湖南长沙岳麓区中加学校多名学生呕吐腹泻。

2021年11月,河南封丘戚城中学30名学生餐后呕吐腹泻。

多地接连发生类似事件,凸显校园食品安全监管仍存漏洞,当教育机构将食堂视为“营利工具”而非“责任底线”,悲剧必然重演。唯有斩断利益链、赋予家长实质监督权,才能守住学生“最后一餐”的安全。

事件起因

10月14日:滨州职业学院陆续有学生出现呕吐、腹泻症状,校方组织送医。

10月17日:官方通报确认病例粪便及肛拭子中检出诺如病毒阳性,累计就诊413人次,住院17人(均为轻症)。

学生描述:部分班级过半学生感染,厕所需排队,宿舍楼“如临时病房”。

学生质疑:长期存在宿舍下水道反味发臭问题,怀疑污染饮用水源;校方初期称水质检测“无异常”,但未公开具体指标,引发“检测作秀”质疑。官方结论:未明确具体传播链(是否关联食堂、水源或环境接触)。校方与政府应对初期响应滞后:学生反映校方未主动通报,直至舆情发酵后发布通报。

网友评论

@毅往情深唯爱淇:这种问题在学校不止发生过一次,为什么还不引起重视?

@Athenypretty:400多个人突然诺如吗?是因为诺如不会喊冤吗?

@西村南巷_:这类事情到现在发生过好多起了吧。

@吃不胖的马小超:诺如病毒的名号是真好用。

@丁荣东律师:最近食品安全事件发生的有点多了。

@阿右的日常:曝光一起处理一起,不从源头控制?

@海上一浪花:校园内食品安全事故频发,为何仍旧未得到充分的关注?

@看滨州的小马甲:无缘无故集体拉肚子,是不可能的。

东北之秀_我脚最臭:面对突然蔓延的病情,恐慌情绪在学生中弥漫。部分学生反映宿舍区域长期存在下水道反味问题,甚至质疑饮用水安全,引发大规模抢购瓶装水囤积的情况。对此,校方虽回应称已对水源采样送检,却未主动公开任何具体检测指标或结果细节,仅表示“水质未发现问题”。这种模糊应对被部分学生及家长解读为“检测作秀”,沟通的透明度备受质疑。

更值得反思的是危机初期(10月16日前)的信息空白。校方未能主动向师生通报疫情进展,直至学生在网络平台披露实情,舆情发酵,家长担忧情绪加剧迫使校方发布官方通报。即使通报后,关于病毒具体传播链(是否关联食堂供餐)的疑问仍未消除。

温子如:为什么这种事情总是频频被爆出来,我们的食品到底怎么了?感觉学校厨房里的事,比课本知识都要复杂了。家长们看到自家孩子好好上个学却进了医院,这得多揪心。明明伙食费一分没少交,怎么就吃出了毛病。食品安全的事,说简单也简单,说复杂也复杂。相关法律法规制度都要列出来,学校作为第一责任人,肯定问题最大。每次出了问题就是查查查,最后呢?比起事后调查,事前预防事情发生真的那么难吗。做到下面几点真的难吗?

暖暖:每遇此类之事,通报之中总会常见“皆为轻症”之语。对于一个家庭来讲,孩子一旦进的医院,就不存在所谓的“轻症”的说法。家长的心全都揪着,绝非仅仅“轻症”二字便可安抚。这种事情为什么总是发生?每次都是同样情形,孩子们在学校一批一批的生病倒下,被送往医院,接下来先成立联合调查组去调查原因,接着处理相关人员,之后再发布一个通报,这件事便如此了结。下一次,换个地方,同样的事情继续上演,问到底问题出在哪里。我们把孩子送到学校手上,是基于信任,这种信任一次又一次被这种事情撕得粉碎。接连不断的事件敲响的警钟已经响亮至极。我们需要的并非是高度重视的虚言,不是举一反三的套话,也不是均为轻症的自我安慰,我们所希望的是每一个环节都如同在阳光下暴晒般的透明度,能让每个家长都放心,将孩子送进校园真正安全。

(责任编辑:民生编辑)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|