|

|

|

公众持续关注儿童血铅中毒事件 |

|

| 作者:民生编辑1 文章来源:本站原创 更新时间:2025-07-18 14:56 |

| |

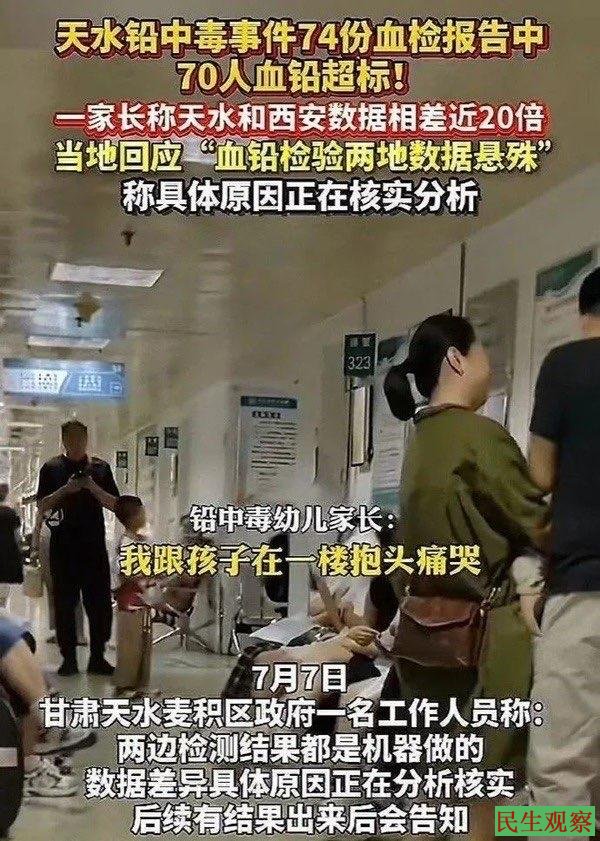

甘肃天水褐石培心幼儿园儿童血铅中毒事件引发各界关注,成为舆论焦点。此事件于7月初开始在网络持续引发关注,尤其在微博、知乎、小红书等平台成为热搜话题。7月7日,媒体披露“74份西安医院报告中70人血铅超标”,再次引爆关注热度,话题连续上榜微博热搜,众多家长和公众持续关注。

这次事件的爆发,源于该幼儿园的孩童从今年3月起就持续出现恶心、腹泻、腿疼、掉头发等状况。但天水相关部门称孩子们各项检测结果都是正常的。直到7月3日至4日,多名家长出示的西安市中心医院检测报告显示,孩子们的血铅指标大多在200微克/升至500微克/升之间,都超过了100微克/升的上限标准。其中有一名幼儿的血铅含量高达528微克/升,超标4倍多。更令人震惊的是,在天水市当地检测称“正常”的孩子,在西安的医院却被确诊为中度甚至重度中毒,检测结果相差几十倍。

举国关注之下,事情越闹越大,天水开始忙着“灭火”。某些部门的相关单位人员,开始赶赴西安,动员家长劝阻他们回天水治疗,并免去所有的医疗费用。事件持续发酵后,甘肃政府再次派人到西安医院威胁受害者家属闭嘴,持续维稳。而在铅中毒患儿所在的西安中心医院,患儿所在楼层相互隔离,目的是防止家长串联。

该事件在中文互联网上引起关注之后,7月8日,甘肃省天水市联合调查组公布了调查结果,称是幼儿园后厨违规添加彩绘颜料制作食品所致。通报称全校251名儿童中,233名儿童经检测为铅中毒。毒性来自三色红枣发糕、玉米卷肠包。目前,该幼儿园园长、投资人等8人已被刑拘。

公众舆论并不接受官方的通报,质疑官方并未回应他们最关注的问题,包括两地检测数据为何出现巨大差距、孩子自何时开始接触含铅食物、以及涉事人员的动机与后果等。不少网友认为,此次铅中毒事件的“颜料说”存在多处疑点。例如,关于投毒动机,通报说是为了“扩大生源,提高效益”,但彩绘颜料和食用色素的功用差异巨大,食用色素本身的价格也非常低廉,有必要为了省几块钱赌上自己命运吗?还是说园方根本是个草台班子,连最基本的食品安全常识都缺乏?而关于含铅量问题,通报称发现送检面点的含铅量高达1000多毫克,但彩绘颜料每千克的国标最高含量才90毫克,究竟要用多少颜料,才能“稀释”出一块含铅量如此之高的发糕?这一点也让人难以信服。

最让网民怀疑的,是另有污染源存在。事实上,早在2006年天水市就爆出过铅中毒事件,200余名天水市麦积区甘泉镇吴家河村的村民被检查出含铅量严重超标,当地的两家化工厂被认为是污染源头。与这次类似的是,当时天水本地的机构对环境和儿童尿液的含铅量检测正常,与兰州市方面的检测结果大相径庭。时隔近20年,数据造假、家长跨省自救、官方跨省维稳等模式几乎完全复现。目前社交媒体上家长们愤怒维权的视频,大部分目前被屏蔽、限流、下架。

官方的说法受到广泛质疑,众多网友要求甘肃省教育厅回应,但甘肃教育厅一直保持沉默。7月8日,一直沉默的甘肃省教育厅官微转发中共央视新闻关于“加沙儿童因药物短缺生命垂危”的报导,称“心疼加沙孩子”,,引发网友一片骂声。网友痛骂,“哭错了坟。”“无耻至极。”“没人性。”“简直是瞎子。”“真的是一点廉耻都不要了。”挨骂之后,甘肃省教育厅迅速删除了微博内容。网友揶揄,“干嘛删除?心虚了?”“甘肃省教育厅宁愿删加沙的微博,也不肯发一条关怀天水儿童的内容。甘肃教育厅这是多么冷漠啊!”

面对舆论质疑,7月12日,甘肃当局声称“成立省委省政府调查组,提级调查天水市麦积区褐石培心幼儿园幼儿血铅异常问题”,还称“请生态环境部、国家卫生健康委等部委专家参与。国务院食安办派出工作组指导督办”。网友并不买账,并指出之前的北京协和医院4+4事件、罐装车混装食用油事件、江西中学生胡鑫宇事件等,都没有真相。“受害者自求多福吧,我们见过太多类似不幸事件,结果呢?”“一丘之貉罢了,都是一坨。”

作者深涵在其微信公众号“深涵说”发表文章《天水之失》,文章说,这些年官僚主义、形式主义、教条主义,集体作恶的显著特征之一,就是“吃苦是你的福气,痛苦你不许喊,问题不好解决就先解决提出问题的人。”故而,上位者的纠错是万难执行的,当局者的认错反省,是万万不可的。举一反三、诚恳道歉、深刻反思,不是基于“认清事实错误”,而是被滔天舆论逼着没法子,必须得站出来走两步了。用大白话翻译过来就是,“它们不是真的知道错了,而是知道自己要死了,怕了。”铅中毒事件没发生之前,整齐划一的正能量IP账号统一宣传天水麻辣烫。幼儿园铅中毒事件发生之后,“本地检测正常”、“相关人员赶赴西安劝返”,莫名其妙的新的热点事件不断刷屏冲击着此等事关民生要害的真正“热点”。

深涵的文章说,19年前,后续问责,没有期待到处理结果。19年后,同类事件的二次重映,我没有看到刮骨疗毒的雷霆手段,最后呈现出来的戏剧化表演方式,是依旧老掉牙的招数:劝返,平息事态。面子上的过失,是让幼儿园的孩子“铅中毒”了,里子里的过失,是地方形象的二次损伤,“不许喊疼”。两次事件同一地区、同类操作,民众质疑系统性造假成为信任崩塌根源。悲剧,不是死了一万个人,而是一个人,重复死了一万次,比这更悲剧的是,一万次的翻拍剧本里,他们都用了同一个运镜手法:把死者埋了,别让人看见,没人看见,也就没人死。

前南方都市报记者宋志标在其微信公众号“旧闻评论”发表文章《官方通报不再能左右舆情》,文章说,毒源的官方认定,发了通报,但没有得到社会大众的认可,民间各种推测,恶猜铅中毒事件另有隐情。对于围绕中毒事件的种种揣测,有的没的,无法评论其真假。但有一个事实是无法否认的,那就是“官方通报”被人们甩在一边,不受信任,它不仅没有平息舆论事态,反而成为佐证,被用来证明某些不利于官方的推测,官方通报引导舆论的能力将至冰点。更多的案例意在证明,在我们不得不面对的通报时代,以官方通报为核心建构的舆情应对模式,已经走过了其兴盛期,效期愈发短暂——事实上,每一次通报都将通报本身逼近绝境。通报不仅起不到平息舆论的作用,还发挥了扩大舆情的反作用。

宋志标的文章说,官方通报与民间意见之间渐行渐远,现在差不多到了水火不容的地步。主要表现为,官方通报明知道社会疑问何在,可要么自说自话完全无视,要么蜻蜓点水不作解释。民情民意对官方通报,也从翘首以盼权威结论,到现在的轻蔑对待,嬉笑怒骂。种种显而易见的“通报”之无能,多多少少能打破两个人群的迷信。一方面是官方内部的迷信,认为通报一出,舆论立马海晏河清;另一方面是社会大众的迷信,将通报等同于真相。破除这些迷信思想,对真相或许无甚帮助,但对健全人格有益。作为不得不长期处于此等舆论环境中的人们,最该树立的一个观念就是四个字“通报完了”:会有通报,但通报不过尔尔。它像是丢进一塘蛙鸣中的小石头,影响力虚无,无所建树。如此,方能在真相废墟中不卑不亢,祈祷某种可能,穿越晦暗不明的真相周期。

前南方都市报记者魏春亮在其微信公众号“亮见”发表文章《天水幼儿园事件反思:地方舆情处置到了走火入魔的地步》,文章说,自从2023年鼠头鸭脖事件,就发现一种我称之为“最新的系统性舆情处置模式”的东西。一旦检测到“负面舆情”,这种局部的问题,就被升格为系统性的问题。这个“系统”很可能是以“市”为单位,而消灭“负面舆情”,就成为“市”的整体任务。一旦局部的问题被升格成系统的问题,事情的性质就立马发生了变化,具体的问题被抽象成系统的正确性的问题。于是,这个系统就会临时征用一切可调动的资源,用于维护它自身的正确性。

魏春亮的文章说,系统性的舆情处置方式,就可能催生出系统性的谎盐。而当这个系统无力处理系统内的问题,更高一级的调查组才会出面。不是非得靠调查组才能查清楚真相,而是只有调查组才有足够高的权力决定献祭谁,决定如何平息舆情。调查组不是这种“系统性舆情处置模式”的反面,而是它的重要组成部分。如果这种“系统性舆情处置模式”不改变,喊再多的“实事求是”,来再多的调查组,都无法阻止类似事件的再次发生。系统的正确性,成为终极目标和最高意志。一旦陷入到这种“系统性舆情处置模式”中,解决问题本身就不再重要,重要的只是解决舆情。就比如,天水幼儿园事件中,为了把舆情压下去,而置孩子的健康与生命于不顾,某些地方的舆情处置,简直到了走火入魔的地步。

知名网络作家王五四在微信公众号“新新默存”发表文章《你怎么舍得我难过》,文章说,外国人普遍没见过什么世面,当年三聚氰胺事件后,有科研人员研究出快速检测牛奶里三聚氰胺的方法,属世界首创,当科研人员想把这篇论文发表在国际学术期刊上时,外国人又是一副没见过世面的样子,"你们弄这个检测有什么意义?牛奶里怎么会有三聚氰胺?"真是被他们气笑了,看来他们真不了解中国,但却又喜欢对中国指手画脚,我觉得这些外国人应该到中国生活上一段时间,体内要是没残留点化学周期表里的元素,真没资格对中国说三道四。

王五四的文章说,甘肃发布了对培心幼儿园幼儿血铅异常事件的调查通报,不合理的地方太多,超出正常逻辑的地方太多,常人难以理解的地方太多,当然,这个地方除了常识少,什么都多,多到我们习以为常。面对这样的难题,官方给的标准答案疑点重重。我想起宋庆龄提出的教育理念,"一切为了孩子",这一表述分为三块,三表如下:一切为了孩子;为了孩子的一切;为了一切孩子。但在几乎所有关乎孩子的公共事件上,我看到的是"一切为了稳定",先是家属情绪稳定,网上舆情稳定,基层稳定,高层稳定,就连联合国也稳定了,维稳高于一切。

作者大头费里尼在其微信公众号“费里尼码字了”发表文章《每一则这样的新闻,都是最好的移民广告》,文章说,每一则这样的新闻,都是最好的移民广告。只是这个“移”,不是移民国外,而是“往文明社会多走一步”的那种迁徙冲动。有的家庭在新闻见报后连夜包车,把孩子送到上海新华医院。有人说他们“敏感”、说他们“折腾”,但他们清楚,他们在尽力把孩子拉回人类社会的安全区里——不再是一个可以被铅缓慢杀死而不自知的地方。

费里尼的文章说,“移”是一种特权,一种门槛,一种需要支付沉重代价的文明跳跃,更是一种认知。多数人,只能留在原地等公告,等调查,等“不会对健康造成太大影响”的专家表态,等一个又一个被稀释的真相,最终像铅一样沉积在骨头里,沉默到死。所以,不要低估每一则地方污染新闻的社会意义。它们不仅是对本地治理能力的测试,更是对无数普通人迁徙欲望的点燃剂。如果文明是一种中心化的资源,那它的边缘地带就注定要用一次又一次的中毒、癌变、失声、走投无路来唤起“想逃出去”的冲动。哪怕只是逃到一个有医生愿意说实话的地方,也已经是一次不小的文明跃迁。这就是中国式“文明移民”最常见的起点:不是签证,不是护照,而是一份异常的血铅报告。

(责任编辑:民生编辑)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|